{ モノ・ローグ }

- 「畏敬と工芸」展示解説=それぞれのモノがたり[その1]

- 市プロジェクト・ウィークエンド[第2期]:「畏敬と工芸」の展示で、キャプション代わりに作成した展示解説書。参加者が半年かけてリサーチしてきた「工芸」と「観る人」とを結ぶレポートを、「それぞれのモノがたり」として編み上げました。

蛇:森岡督行

日本人は縄文系と弥生系の2つに分かれるという仮説を、以前橋本治さんが展開していて、なるほどと納得したんです。ざっくりいうと縄文人は狩猟採集。弥生人は農耕・定住ですね。

最近の日本人の働き方を見ていると、「フリーランス」と呼ばれる人や、企業でもそのような振る舞いをしている人が徐々に増えていると思います。そういう人は縄文系の働き方です。常に移動していて、生活が安定しているわけではないし、仕事が定期的にくるわけでもない。罠をかたり、牙をとぎ、爪をみがかなければいけない。対して弥生系は、公務員のような定収のある仕事ですね。伝統的な農家なども弥生系のように考えられます。

いま大都市では、縄文系の働き方をする人がたくさんいるので、カフェやコワーキングスペース、インディペンデントな書店といった場所が必要とされていると思います。日本中の都市にそういう場が誕生しています。このとんがりビルもそのような要素が強いのではないでしょうか。

ところで、森岡書店が銀座に移ってから、大規模な工事現場を日常的に見かけるようになりました。その様子を見ていると、都市に流し込まれているコンクリートは砂利とか石とか砂でつくられている。ガラスや鉄も、形を変えているだけで、もとは石や砂。アスファルトも化石燃料由来ですよね。すると実は、都市も天然由来の岩場みたいな空間で、大自然と構成要素が変わらない。巨大な石切場のように見えてきたんです。

つまり、現在の都市では、弥生系の人ではなく縄文系の人がうごめいている。そしてそこで狩猟採集をしている。組織の中でも、弥生系に見えて、実は縄文系の動きをしている人がたくさんいて、そういう人たちが新しいイメージや流行をつくり出している。三千年前の縄文の働き方をしているというのが面白いと感じています。

都市の狩猟採集民である彼らにとって大切なのは、「野生の勘」をとりもどさなければいけない、ということでしょう。野生の勘ってなにかというと、この場合は、「あそこに金脈がある、この企画がいい」みたいな直感。

そこで、かつての縄文人を考えると、野生の勘が最も鋭くなるときの一つが、蛇との遭遇だと思うんです。なぜなら、おそらく蛇は縄文人にとって食料だったから。私は実体験があるのですが、魚を捕まえるよりもずっと楽に捕まえられます。彼らはある程度、蛇を食べていたのではないでしょうか。毒があって恐ろしいけれども、生命を維持するために必要なタンパク源であったと。蛇は縄文土器にも表されていますね。

いずれにしても、そういう蛇の存在は、工芸の中に畏敬として残されていると思うんです。お酒を酌み交わすとき、お猪口の底には蛇の目の文様が沈んでいます。蛇の目の傘は、雨空を睨んできました。そもそも、吉野裕子さんの『蛇』という本によれば、お正月の鏡餅はとぐろを巻いた蛇なんですね。

縄文系の働き方をする人にとって、工芸に残された蛇のかたちを見つめることは、野生の勘を呼び起こすきっかけになるのではないでしょうか。畏敬の念とともに。

背守まもり:森岡督行

子供の健やかな成長は、ひな祭りや鯉のぼりに代表されるように、親の切実な願いです。そして、その切実さは、自分が親になってはじめて理解できるとも言えます。乳幼児の病気に対する弱さを実感しない親はいないのではないでしょうか。ましてや、現代のように高度な医療や薬がなかった頃、乳幼児の死亡率は高く、生まれても生き残るのが難しい現実がありました。その現実を乗り越えるため親が頼ったのが神仏への祈り。まじないや守りで、子供の健康と成長を祈願しました。

その祈願の一つに「背守り」があります。「背守り」の起源は江戸時代にあると考えられています。大人の着物は反物2枚を逢わせてつくるため「背縫い」というものがありますが、子供の小さな着物は反物1枚で済むため「背縫い」がありません。むかしの人は、縫い「目」には魔物をにらんで退散させる力があると考えました。或いは、縫っていないところから魔が侵入すると考えました。そこで、子供の着物にも大きな縫い目をつけて、「ここは閉じている」と表したのが「背守り」。

「背守り」にもいくつか種類があり、縦や斜めに糸を縫い付けるのが「糸じるし」。これは、残りの糸を長く垂らす特徴があり、一つには「長寿」、別の説には、子供が水難にあったとき、神様がこの糸を引っ張って引き上げてくれるという意味があるとされます。

ここに展示したのは「背紋飾り」と呼ばれるもの。昭和初期の作と考えられていますが、この文様を見ていると、知識はあまり関係なくなってきます。子供を喜ばせようという形。夢のような色の濃淡。それだけで私たちをじゅうぶん魅了してくれます。そしてその多様さの背後にあるものは何かと言えば、それは自然に対する親の畏れと言ってよいのではないでしょうか。

私には、2人の娘がいますが、その背中を見てはじめて「背守り」を縫った親の気持ちが分かりました。特に東日本大震災の原発事故の時には。

松川だるま:岩井巽

松川だるまは、国宝大崎八幡宮をはじめとした宮城県の神社に奉納されている、由緒正しい縁起物です。溯ること、今から約200年前に生まれました。その当時の日本では、連続的な大雨による農作物への被害から大飢饉がおこっていました。中でも最も被害が大きかった伊達藩(現在の仙台市)。そこで、伊達藩の武士「松川豊之進」が、少しでも庶民を勇気づけるためにと、験担ぎのだるまを武士につくらせたことが起源です。あらかじめ両目が入っていることは、伊達政宗が独眼だったことに配慮したという言い伝えがありますが、そもそも、だるまが目無しになったのはごく最近のことです。政治家や受験生が生み出した風習であり、本来は「大きな目で人々を見守るように」という意味をはらんだ信仰玩具でした。

災害から七転び八起きに復興することを願い、人々は一年のはじまりに八体の松川だるまを買い求めたそうです。当時は一家の大黒柱の主人が正装を身にまとい、身を清めてからだるまを手にしたというエピソードもあり、なんとか災害から普通の生活に戻りたいという切実な願いや、相当な畏敬の念が伺えます。一年の終わりには「どんと祭」という神社の境内で行われる儀式で、感謝の気持ちを込めて八体のだるまを燃やし、毎年買い替えたそうです。

現代になり、八体だるまを買う風習はほぼなくなっています。飢饉どころか食べ物は有り余り、リトル東京と比喩されるほどの仙台市。松川だるまへの信仰心は失われたも同然でした。しかし、2011年に起こった東日本大震災で最も被害が大きかったのは、またしても宮城県だったのです。

東日本大震災の翌日、松川だるまを継承し続ける工房「本郷だるま屋」に、一人の男性が駆けつけてきました。男は泥だらけの大きなだるまを抱え、津波被害が特に大きかった女川町からやってきてこう言いました。「このだるまをどうしても直してほ しい。そうでないと、自分の気持ちも起き上がれない気がするんです」。

紙でつくられただるまを修復することは困難でした。しかし、こういった人々に、一つでも多くのだるまを届けることが本郷だるま屋の使命だと、この時実感したそうです。工房が半壊しながらも、だるま屋さんは休むことなく営業を続けました。震災をきっかけに、たくさんの人々が本郷だるま屋さんを訪れたそうです。大きな余震に揺られながら、それでも起き上がり続ける松川だるまの目には、なにが映っていたのでしょう。

200年前の大雨の青、200年後の津波の青。時に自然に苦しめられながらも、その恩恵を受けながら栄える仙台市で生まれた松川だるま。だるまは日本では50箇所以上でつくられている縁起物ですが、きっとそれぞれに成り立ちの起源があり、畏敬のモノがたりが潜んでいることでしょう。

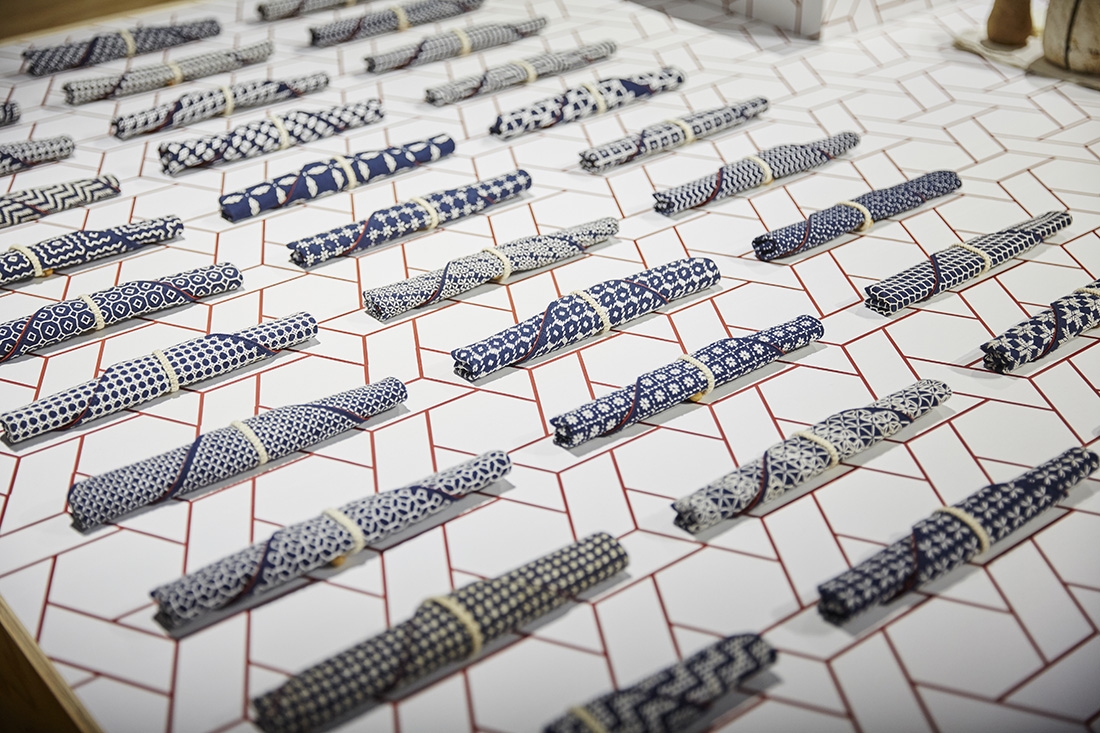

庄内刺し子:岩井巽

突然ですが、私たちの身の回りから、ストーブ、エアコン、ダウンジャケット、マフラーが消えたらどうしますか。今でこそ、冬場も暖かく過ごすことのできる東北ですが、かつて暖房器具や衣服が未熟であった時代、「寒さ」に対する畏れはとても大きなものでした。主人が農閑期の冬場に出稼ぎなどで長旅に出るとき、家内はどのような気持ちで送り出したでしょう。特に山形県の庄内平野では、肌を刺すような吹雪の寒さに耐えなければいけませんでした。

刺し子は、当時の頼りない衣服を補強し保温性を高めるために生まれました。「綿」は実は栽培がとても難しい植物です。今でこそ農薬の発達により安定供給されるようになりましたが、江戸期までは「麻」平織りの衣服が主流でした。庄内地方は、北前船による関西圏との日本海交易が盛んだった地域です。京都に紅花を送り、その代わりに得たわずかな白い木綿糸を、藍染の麻着に刺したことが庄内刺し子のはじまり。表面の美しい文様と裏腹に、裏側はモコモコと木綿糸に覆われます。

主に女性の仕事であったため、刺し子文様が綺麗であることは嫁入りの必須条件でした。結婚の媒人(買人)が家々を回り、まず刺し子の上手・下手の品定めをしてから娘の容姿を確かめたほどです。こうして単なる補強・保温から、もはや工芸的な領域に昇華した刺し子。刺し文様の創作が繰り返され、今も70種類以上の文様が残っています。

庄内刺し子の特徴は「米刺し」「柿の花刺し」「杉刺し」など、庄内地方特有の農作物や自然をモチーフとした文様が多いことです。農家の嫁が田園風景を眺めながら、あるいは雪に覆われた山々を眺めながら自然と生まれた文様。寒さに対する「畏れ」を、天の恵みに対する「敬い」に変える工芸こそが刺し子と言えるでしょう。

私が庄内刺し子に出会ったのは、松ヶ岡開墾場で開かれていた「庄内クラフトフェア」。「刺し勇」と名乗る男性の庄内刺し子職人、小野寺勇一さんが出店していたからでした。庄内地方の出身で、庄内刺し子の魅力に取り憑かれ職人になったそうです。小野寺さんはこう言います。「衣食住と言うけれど、なぜ衣が一番先に来るのか。食も住も動物にできるけれど、衣をまとう行為は人間にしかできない。その最小単位の、針と糸の仕事が刺し子なんです」。私は出店で刺し勇さんのキーケースを購入し、以来何年間も使っています。ポケットに入れていると「お守り」のように思えてくるのです。

樺細工・曲げわっぱ:岩井巽

「何かにつけて引け目を感じている東北人は、もっと誇りを持っていいと思う。品物を探し求めると雪国は魅力のある所だ」。これは民藝の啓蒙活動を行った柳宗悦が書き残した言葉です。ここに、その言葉と関係の深い東北の木工芸を展示しました。山桜の樹皮を貼った「樺細工」と、秋田杉の板を曲げた「曲げわっぱ」です。自然そのままを道具にしたようなこ れらは、東北の厳しい気候があってこそ生まれたものです。

「樺細工」…… 樹皮を剥いで貼り付けるという技法は、世界的に見てもとても珍しいものだそうです。まず、素材である桜の木は日本特有のもので、なおかつ厳しい気候の東北で育ったものだけが樺細工に適しています。東北の桜は成長が遅く、そのため樹皮の目が詰まって綺麗です。温暖な地域では、木の成長に追いつかずひび割れてしまい利用できません。その密度の高さから、昔は船にも貼って利用されたそうです。

「曲げわっぱ」…… 素材となる樹齢150年以上の天然秋田杉は、寒さによって成長も遅いため、年輪の幅が狭く強度に優れています。ウレタン塗装などを施さなくとも丈夫で、杉が持つ抗菌作用や通気性が十分に発揮されます。その昔、山に入る人々は、曲げわっぱにご飯をぎゅうぎゅうに詰め込み出かけたそうです。万一道に迷い、天候が崩れ家に帰れなくなっても、三食分のご飯があれば命が助かるという理由からと言われています。

このように、東北の人々は自分の住む地域の自然をよく理解し、うまく形にする力を持っていました。また現在では伝統工芸品として磨き上げられ、継承されていることも魅力的に感じます。しかし、本来使うために生まれたものが「贈答品」として、また「丁寧な暮らし」への憧れから消費されていく現代に、疑問も感じてしまいます。僕は今、東北の工芸品を販売するお店に勤めているため、なおさらそういった需要を目にしてしまい、複雑な心境です。かく言う自分自身も、曲げわっぱの弁当箱を使い切れず、お昼は外食に出てしまうのです。

樺細工と曲げわっぱは、自然への畏敬を込めて生み出されたものの、産業として発展した結果、意味が希薄化してしまった工芸かもしれません。誤解を恐れずに言うならば、工芸とは形を変えず継承されるモノのこと。東北に数多く残る工芸に畏敬を見出すことができれば、誇りを持てるのではないでしょうか。

馬:位部恵理

子どものころ、春がとても待ち遠しかった。東北の冬はあたりまえのように雪に閉ざされる。冬の間は、じっと春を待ちわびて日々を淡々と過ごしていたように思う。雨ニモマケズ 風ニモマケズ…宮沢賢治のその詩にあるように、そんな人になりたいと、結構思っていた。そんな風に農を暮らしの糧としていた時代、「馬」は大事な労働の傍に寄り添う動物であったという。

そのありがたみから発生したのだろうか、田の神と呼ばれたり、人と神との媒介の役目も担ったりしていた。そして、人々は馬に祈りを込めるようになったようだ。

馬は人間に労力を提供し祈りを司る、両義性を持つ動物であったのだ。記紀に見る農と馬の関わりは、畦を崩し、馬の皮を投げ込んだスサノオの蛮行に象徴的に表されているという。人々は、自然の驚異的な力に畏怖の念を抱きながら、それを己が力として取り入れ、あるいは慰め、もてなすことで神々の守護を得ようとした。そして、論理的に解明することで、災いから逃れ、幸運を得ようとした。 全国に存在する馬を模した駒は、馬の伝説とともに、幸運を運ぶものとして伝えられていることが多い。ことさら農家における馬は、家族の一員であったことがわかる。

村の神々を祀る道の辻や馬が倒れた道端などには、馬を供養する石の馬頭観音像をよく見かけ、インドを起源とする馬頭観音信仰が日本でも平安時代後期に盛んになっていく。海難を救済する力を持つ観音であり、六道に輪廻するすべての生き物の救済者である六観音の一尊として、また各地の神々の本地仏として信仰を集めるようになったそうだ。

青森県津軽地方や岩手県南部に「馬っこつなぎ」という行事がある。二頭の藁馬を対にし餅やシトギなどを口にくわえさせ、あるいは背負わせ、田の水口などに置く。供える場所は様々だが、田 の水口に置かれることが多く、その他にも、井戸端・神社・畑・辻・村の入り口に置かれる。材料は藁で、二頭を対にして使用する所が多く、牡馬と牝馬、男馬と女馬、御神馬と荷駄、乗用と駄 馬といったように、二頭を区別している。二頭つくるのはカミ(田の神、屋敷神など)が帰るためだとか、祭りに招集されたカミを送り出すためだという。

東日本大震災のとき、自然の脅威を目の当たりにした。以来、私は農を糧として暮らしていた時代に想いを巡らせている。雪深く自然条件が厳しいこの地域では、より「祈り」の心持ちが強くなるように感じている。そして祈りは、自分の中の野性を呼び覚ましてくれるものであり、生きる原動力となる。その「野生のカン」や「第六感」のようなものが、「畏敬」へと続いている道のような気がしている。